| 最終更新日(Update)'25.12.01 | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

|

| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |

|

|

|

|

|

浅井 勝子、小嶋 都志子 |

|

|

|

|

|

|

|

工藤 智子、福本 國愛 |

|

|

|

|

|

|

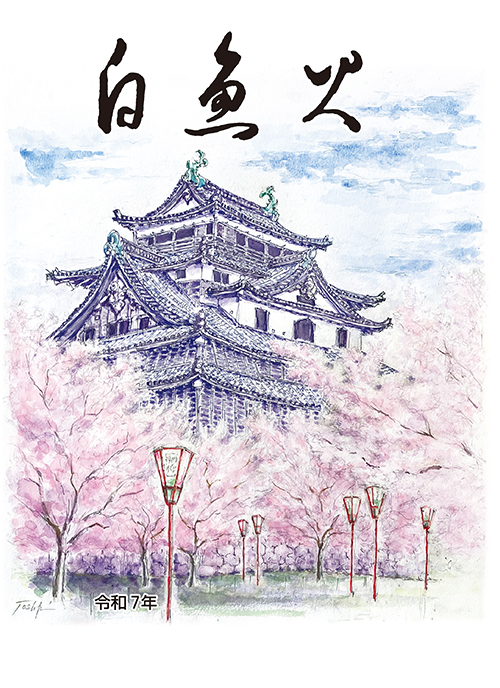

| 季節の一句 |

|

|

| (流山)岡 弘文 |

|

|

|

おねだりは桃の缶詰ふうじやの子 熊倉 一彦

来客を待つストーブのあかあかと 小村 由美子

地方紙に包まれ届くかぶら鮓 池本 誠

|

|

|

|

|

|

| 曙 集 | |

| 〔無鑑査同人 作品〕 | |

|

|

|

|

虫の声 (出雲)安食 彰彦 |

十三夜 (栃木)柴山 要作 |

|

|

|