| 最終更新日(Update)'25.10.03 | |||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |

|

|

|

|

|

小林 さつき、野田 美子 |

|

|

|

青木 いく代、高橋 茂子 |

|

|

|

|

|

|

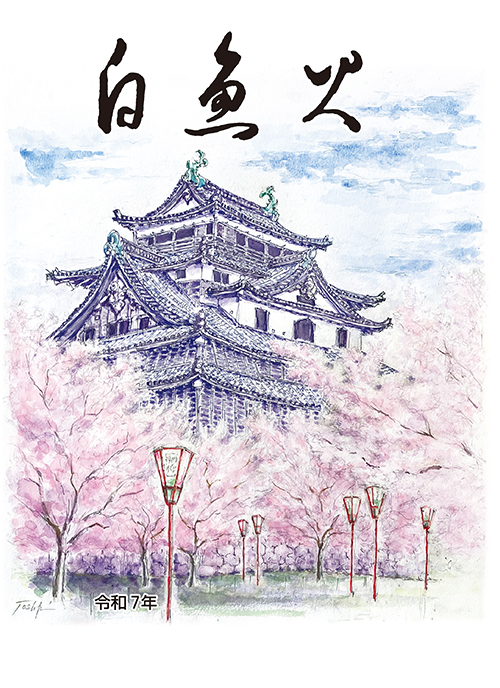

| 季節の一句 |

|

|

| (浜松)鈴木 誠 |

|

|

|

百歳の葬列長し秋高し 深井 サエ子

秋の蚊や飛び立てぬ程血を吸ひて 伊藤 妙子

兄ちやんの彼女も入れて栗ごはん 小嶋 都志子

|

|

|

|

|

|

| 曙 集 | |

| 〔無鑑査同人 作品〕 | |

|

|

|

|

海の日 (出雲)安食 彰彦 |

晩夏 (栃木)柴山 要作 |

|

|

|