| 最終更新日(Update)'11.12.29 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

|

|

| |

| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |

大隈ひろみ 、村上尚子 ほか |

阿部芙美子 、中村國司 ほか |

|

|

|

|

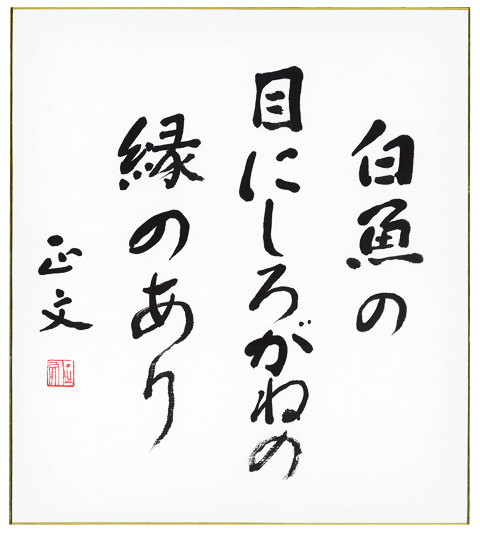

| 季節の一句 |

|

|

| (宇都宮) 野口一秋 |

|

|

| 路地小路辻あり京の時雨来る 阿部芙美子 (平成二十三年三月号白魚火集より) 源氏物語や枕草子などの描く京都の四季の移ろいは、一千年の年月を閲し、日本人の美意識を育んできた。 花に紅葉と月と、まさに、格好な舞台を我々に提供してくれるのも京都である。 掲句、花でも紅葉でもなく、時雨を詠んだのである。京都の時雨は、捨てがたい趣があり、京都ならではの風物詩でもある。 上五、路地小路辻ありと一気の詠みぶり、短兵急な時雨にふさわしい表現となっており、はんなりと路地小路を濡らしゆく、時雨が美しい。 枯菊の香を抱きては焚きにけり 村松典子 (平成二十三年三月号白魚火集より) 秋を代表する菊も重陽の節句を過ぎると、残菊、晩菊と呼ばれるようになり、冬には枯れてしまう。 菊には菊の衿恃があり、枯れても色香を残し、千草の中に、その、余薫を放っている。 掲句の眼目は、中七の抱きしめてはの措辞にあり、愛情を注いで育てあげた菊を束ねては焼べる仕草が見えて哀れを誘う。女性ならではの作品。 こなた魚鱗あなた鶴翼鴨の陣 岡田暮煙 (平成二十三年三月号白魚火集より) この作品、数多の鴨の句の中で、異色な詠みぶりになっており、魚鱗、鶴翼という、陣構えの形容が、まことにおもしろい。 私は、鎌倉八幡宮にある源平池を想像し、空想を描いたのである。同宮の入口にある太鼓橋の右側が源氏池、左側が平家池になっており、太鼓橋を挿んで両陣営が対峙するという、シナリオである。 特に、こなた、あなたの呼称に諧味があり、思わず苦笑してしまう。 |

|

|

|

|

|

| 曙 集 | |

| 〔無鑑査同人 作品〕 | |

|

|

|

| 新 米 安食彰彦 奥出雲の新米神の座に運ぶ 花鋏鳴らし陶工菊を剪る 名札のみ揺るる白菊県知事賞 もう誰も拾はぬ木の実吹かれをり 幾度も数へてみたき熟柿かな 風邪声の人足早に来て会釈 大鳥居人待つ人のくさめして 大前にあがり国造咳ひとつ もみぢ晴れ 青木華都子 秋桜活けてホテルの百畳間 秋暑しキムチ尽くしの夜の宴 夜のちちろ鐘撞き堂の四隅より 社殿へと続く坂道もみぢ晴れ 戦場が原千畳の草もみぢ 石蔵を這ひ登りたる蔦もみぢ 鰯魚鱗一枚づつ消ゆる 芒枯る無人となりし石工小屋 竪穴住居 白岩敏秀 新米の弾力にぎる塩むすび 花すすき風をはなして立ち直る 蓑虫の顔だす空の晴れてをり 秋の昼石屋に文字のなき墓石 晩年へ吊す干柿二連ほど 窓のなき竪穴住居小鳥来る 折鶴は泣く目を持たず神無月 初時雨自転車右へ傾ぐ癖 童 像 坂本タカ女 明日捥ぐための脚立を林檎の木 目に見ゆる風美しき花野かな 蜑の声してゐる葡萄畑かな 鮭漁を見に行く橋の下通る 全身の蜻蛉まみれ童像 秋日傘たためり檻の鶴のまへ 車止め佇む橋の十三夜 遠近両用天性視力星月夜 枯 蓮 鈴木三都夫 鵙高音一声秋を誤たず 渡る風嫋々と蓮枯れにけり 蓮台花の数だけ漂へる 蓮田かく掘り散らかして誰もゐず 掘る鍬を手に替へ蓮の探り掘り 掘りすすむ泥の修羅場の蓮田かな 残る虫雨に途切れてかく細く 淼々と鴨待つ沼の展けけり |

露 寒 山根仙花 星飛ぶやみづうみ大き闇の中 秋草の数々を活け一寺守る み仏のどの手もやさし小鳥来る 秋風に並び古りゆく仏達 千段の磴吹き上ぐる秋の風 立てかけてある露寒の竹箒 露寒や忘れ砥石の片ちびり 漆黒の湖に音なき十三夜 生くる力 小浜史都女 蛇穴に入る水音のしてゐたり 枝つけしままひよんの実の落ちてきし 忘れゆくこと怖ろしき白式部 小ぶりなる白ほととぎす釜鳴れり 鰯雲うろこ締めたり弛めたり 露踏んで生くる力としたりけり 天上へ還る花とも返り花 返り花はにかむやうな空ありぬ 御 洗 米 小林梨花 八万四千佛色なき風の渡りけり 天井絵写して澄める御霊水 にぎはひて門前茶屋の零余子飯 ゆく秋や樹海の果の湖に日矢 龍蛇神祀る御輿に今年米 漁舟ゆるりと湖は冬に入る 笹鳴の声らしきこゑ神域に 噛み締むる神在祭の御洗米 菩 薩 鶴見一石子 累々と大樹の屍秋出水 復興の大鍋滾る茸汁 手をつなぎたくなる菩薩虫鳴けり 尾に鮱に紅葉山女の化粧塩 朴落葉漢靴底重ねゐる 枯尾花風となりゆく夕べかな 起き抜けの句帳持つ手や霜の声 裸木となりて明るさきそひをり 野 紺 菊 渡邉春枝 コスモスを括り心の揺れ正す 赤もまた寂しき色よ曼珠沙華 立つたまま休むがれ場の野紺菊 金銀の木犀にある香の違ひ 句すさびの水琴窟に秋の声 写経堂の軒借る秋のしぐれかな 早起きの一日の弾み藷を掘る 音読の子を傍に夜長かな |

|

|

|