| 最終更新日(Update)'25.07.01 | |||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

| (アンダーライン文字列をクリックするとその項目にジャンプします。) |

|

|

|

|

|

工藤 智子、斉藤 妙子 |

|

|

|

|

|

安部 育子、滝口 初枝 |

|

|

|

|

|

|

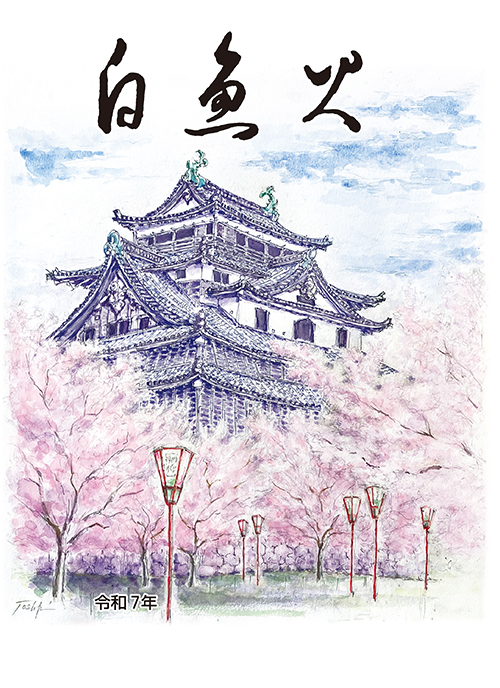

| 季節の一句 |

|

|

| (旭川)小林 さつき |

|

|

|

夢ひとつ叶ひ四葩を飾る朝 工藤 智子

バイク遂に原付となり遠花火 川上 征夫

梅雨入や塩をひと振り糠床へ 柴田 まさ江

|

|

|

|

|

|

| 曙 集 | |

| 〔無鑑査同人 作品〕 | |

|

|

|

|

古川の忌 (出雲)安食 彰彦 |

初音 (群馬)篠原 庄治 |

|

|

|